最近、漫画で煎り酒っていう調味料を知りました。

なんでも江戸時代くらいまでは普通に使われていたそうです。

煎り酒の代わりが醤油だそうです。

ただ、時代は流れて醤油の方が便利だった為に使われなくなったとも話していました。

そんな中いつも出汁を購入する茅乃舎さんに訪れると煎り酒が販売しておりました

漫画の中では非常に美味しそうに食べていたので、興味が湧き購入してみることにしました。

最初はお刺身につけて食べると醤油も良いのですがあっさりとした出汁が口いっぱいに広がって美味しかったのを覚えております。

また、煮つけ、ポテサラ、ドレッシングなんかにも合いそうな万能調味料です。

もう本当にあっという間に使い切ってしまったので、江戸時代の方が作れるならば自分でも作れるのでは?と言う謎の自信から作ってみることにしました。

煎り酒の作り方

材料

・日本酒 出来上がり100mlで200mlほど

・梅干し 出来上がり100mlで大1個

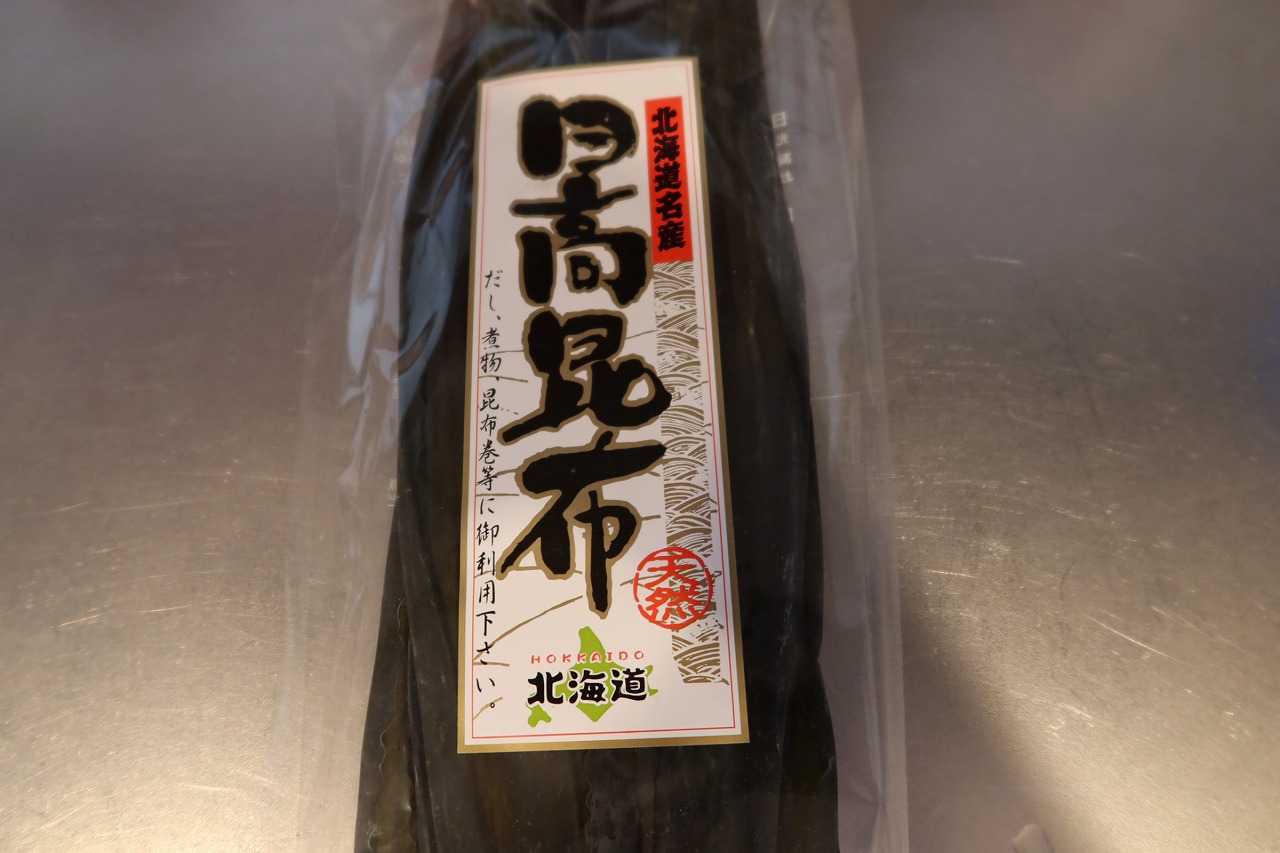

・だし昆布 出来上がり100mlで3cmくらい

・鰹節 出来上がり100mlで5gくらい

で作りました。

最初で最後の難関(笑)

まず最初に200mlの日本酒を鍋に入れて煮込むわけですが、お酒って「料理酒」で良いの?それともちゃんと飲める「日本酒」?はたまた高級日本酒??と料理を日頃行わない私が最初にぶち当たる難関でした(笑)

高級日本酒が自宅の冷蔵庫に冷やしたありましたが、これを使えば間違えなく嫁さんに叱られるので敢え無く却下(笑)

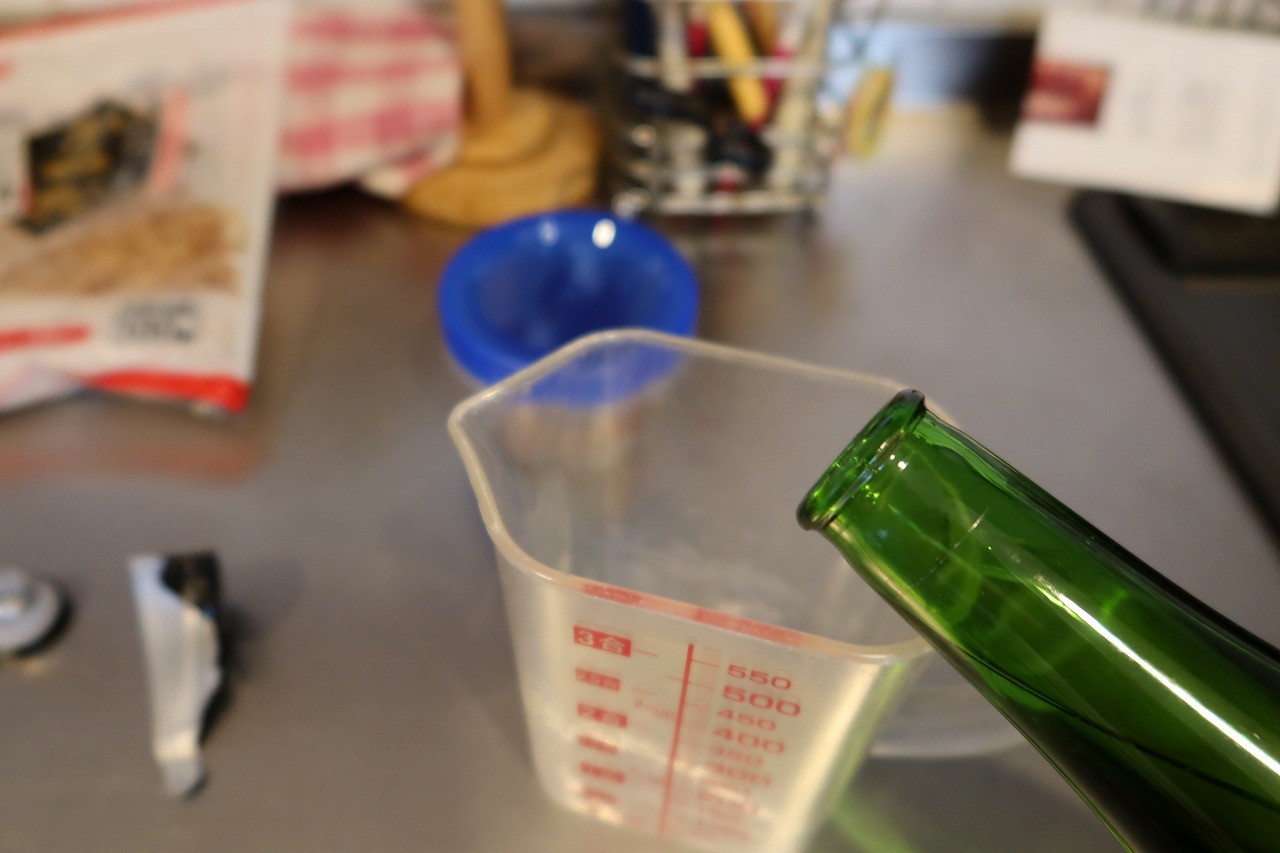

料理酒で良いか?とも思ったのですが、一応記念すべき第1回目の煎り酒造りなので奮発して有名な八海山で作ることにしました。

なんて高級な煎り酒なんだろう(笑)

クッキングスタート

1本(720ml)で約1,000円するので正直もったいないと思いながら料理開始します。

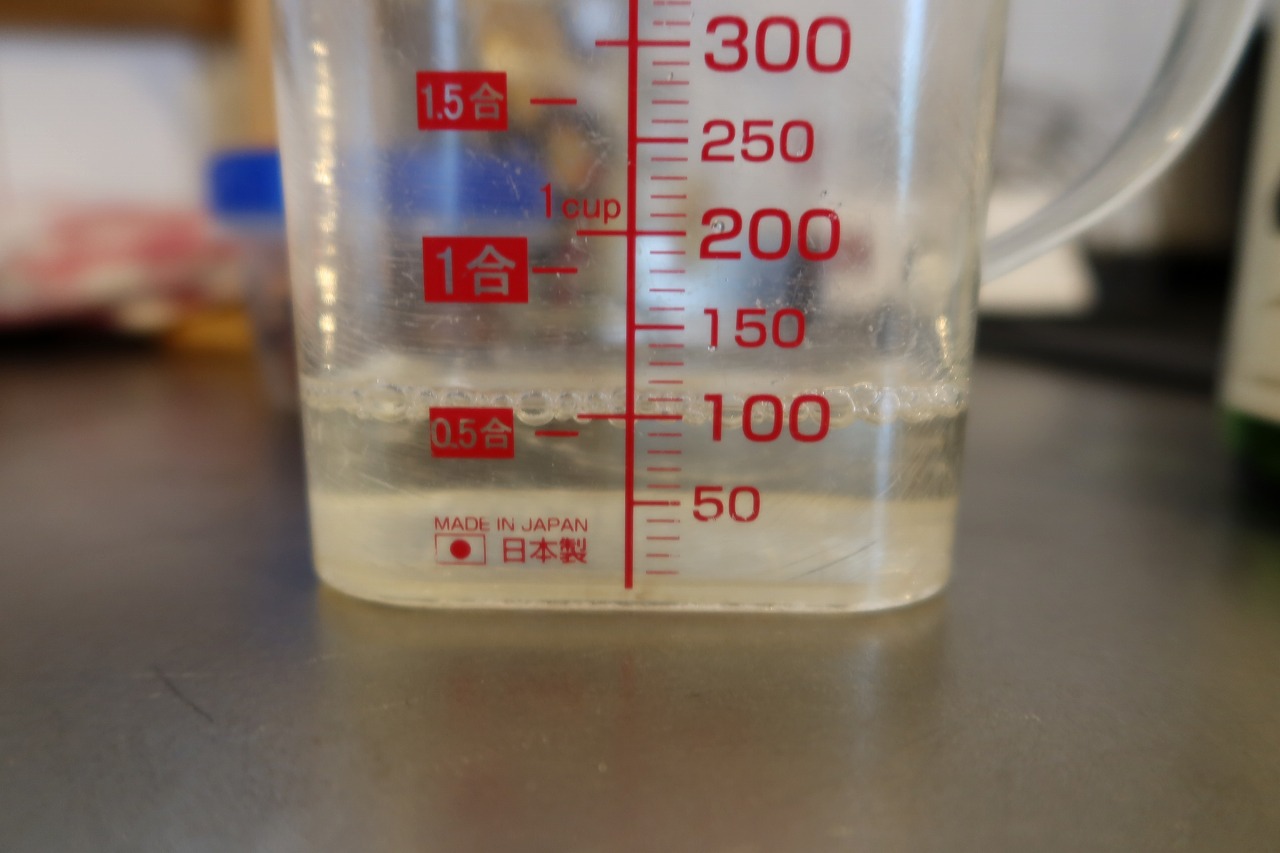

200mlのお酒を中火で煮込み100mlくらいになるまで煮込みます。 なので鍋の中のお酒がどの程度で100mlなのかを知るためにとりあえず100mlを鍋に投入し、どのくらいの水位になるかを調べておきます。

次に昆布、梅干し、塩少々を投入し、100mlになるまで煮込みます。

私の腹時計で10分弱でした。(当てになりませんが…)

弱火で煮込んで沸騰するころに私は昆布を取りだしました。 そして100mlのラインに達したら、今度は鰹節を投入します。そしたら中火で煮込んでいきます。その時間おおよそ5分くらいか!

5分くらい煮込んだら出来上がりです。 粗熱をとってキッチンペーパーで沪します。 熱湯消毒した容器に入れれば完成です。

そんなに難しくなく、非常に美味しい煎り酒が出来上がりました。

なんとなく分かっていましたが、恐らく料理酒で十分ですね(笑)

出来上がりは100ml切っていたと思いますが、刺身につけて食したところやはり出汁が効いててうまいです。

それでいて塩分が醤油より少なめだとか・・・

確かに醤油の様なしょっぱさは感じませんでした。

煎り酒もできたし煮魚でも作るかな・・・

そうそう、残りのまあまあ高い日本酒は自宅で一人美味しく頂いちゃいました(笑) 決してコレ(昼飲み)を狙った訳ではありません(説得力なし)

では、では、、、